先進国を中心に、世界的にタンパク質の摂取を動物性のものから植物性にシフトする動きが高まっています。

人の健康だけでなく、“地球や動物も健康的に持続可能にしていこう”という「ワンヘルス」な考え方がWHOから発信され、動物性タンパク質の摂取を控えて植物性タンパク質へ転換して行く流れが始まっています。

現在急速に世界中に広がっているのですが、そこで注目を集めているのが、代替肉としても期待される食品「大豆」。

この地球環境問題や健康意識向上から、蒸し豆市場も活性化。「おいしさ、けんこう」をスローガンに健康創造企業を目指すフジッコ株式会社では、こうした背景から同社が展開する「蒸し豆」シリーズの売り上げが伸長しています。

植物性タンパク質摂取で脱レッドミートへ!最高峰のブルーゾーン食品「大豆」が世界的に流行

人口統計学的に、健康長寿の地域は「ブルーゾーン」と呼ばれています。

このブルーゾーンを提唱したのは、米国の研究者でジャーナリストのダン・ビュイトナー氏で、ビュイトナー氏を中心とする活動団体が発表した「ブルーゾーンフードガイドライン」では、健康長寿のための食事は65%が炭水化物、20%が脂質、15%がタンパク質、全体で95%が植物性、5%が動物性とすることと策定。

世界で5か所がこのブルーゾーンに選ばれており、最初に選ばれたのはイタリア・サルデーニャ島。

日本からは沖縄県・大宜味村(おおぎみそん)がブルーゾーンとして選出されました。

実際に国内でも「長寿の里」として知られており、

「80(歳)はサラワラビ、(童)90(歳)となって迎えに来たら、100(歳)まで待てと追い返せ。我らは老いてますます意気盛んなり、老いては子に甘えるな。長寿を誇るなら我が村に来れ、自然の恵みと長寿の秘訣を授けよう。」

上記宣言と、道の駅に大宜味村老人クラブ連合会が建てた石碑が有名です。

肉食は身体の老化を早めてしまう可能性も

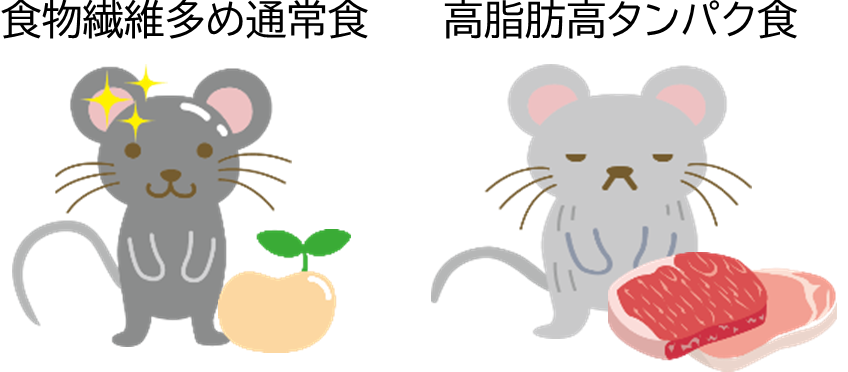

最新の研究によると、マウスに高脂肪高タンパク質食と通常食を与えた場合を比較すると、高脂肪高タンパク食を与えたマウスは筋力が極端に低下していたことが判明。

高脂肪高タンパク食を人間の食事に置き換えると、レッドミート(牛肉、豚肉、羊肉)を摂っている食事となるそう。

さらに、内臓が老化する前に「見た目が先に老化していく」ことも、この研究から明らかになったそうです。

高脂肪高タンパク食を与えたマウスの毛並みはパサパサでツヤがなく、体型も太り気味だった一方で、食物繊維が多い食を与えたマウスの毛並みはツヤツヤで、体型も引き締まっていたそう。

これも人間に置き換えてみると、レッドミートをメインに食べていると肌にはツヤがなくシワシワになっていき、身体は筋肉が弱く、太りぎみでだらしない体型になっていくことに。

このようにレッドミートを食べ続けることで老化が表面に出やすくなりますが、脱レッドミートを始める時期は早いに越したことはないと、京都府立医科大学大学院医学研究科教授の内藤裕二先生は説明しています。

レッドミートは食べ続けていくと腸の老化も進んでいき、高齢になってからタンパク質を合成するスピードが極端に遅くなることが研究で明らかになっているのだそう。

逆に、食物繊維や良質の植物性タンパク質を豊富に含む大豆を食べる習慣をつけておくと、老化を遅らせていつまでも美肌や細マッチョ体型を維持することも可能なのだとか。

食生活の改善は若い時期から始めておくと習慣化しやすく、高齢になっても続けることが可能となるため、出来るだけ早い時期から脱レッドミートをすることが推奨されています。

さらにレッドミートは悪玉菌の餌となるため、腸を老化させて体全体の老化に繋がってしまうことも。

近年、この悪玉菌の代謝物が腸を介し、筋肉・肌・脳・骨・心臓・腎臓などに影響を及ぼすことも明らかになっているそうで、レッドミートを食べる食習慣は身体全体の老化を促進してしまうのです。

植物性タンパク質を摂るなら大豆が最もおすすめ!

京都府立医科大学を中心とした研究チームは、長寿者が多い京都府京丹後市で多目的コホート研究を行っています。

この研究で分かったことは、魚類・鶏肉・穀類・大豆・卵からタンパク質を摂取しており、レッドミートは殆ど食べていないということ。

同研究のデータを解析すると、非フレイル(老化が遅い)群は豆類を多く食べていることが判明。

つまり、レッドミートは少なく豆類を多く食べている人ほど、老化の速度が遅いことが調査の結果明らかになったのだとか。

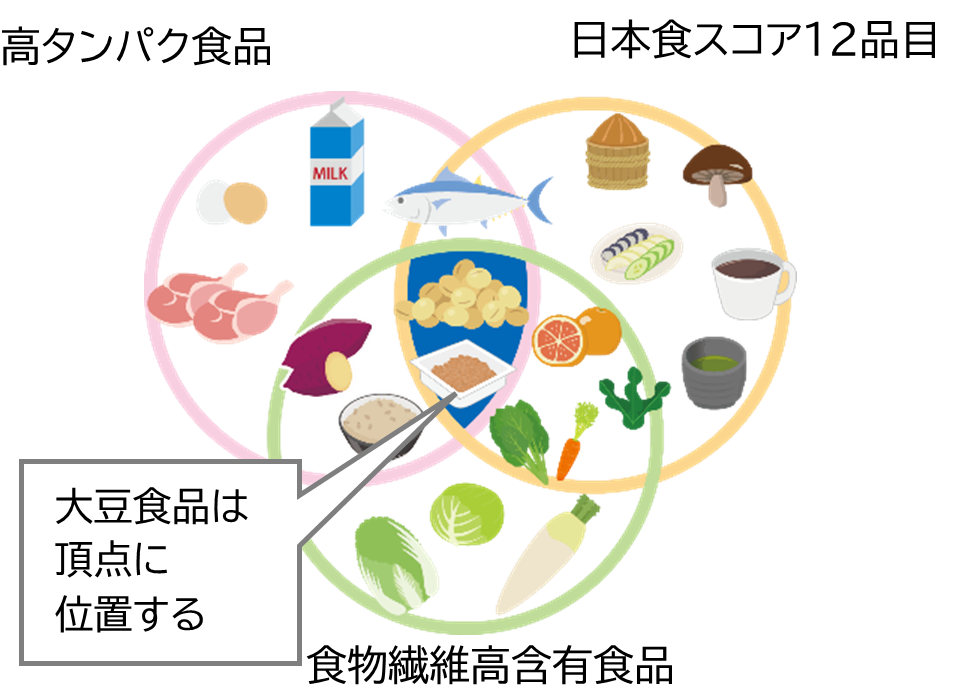

老化を遅らせると言われる3つの食品群「高タンパク食品」「食物繊維高含有食品」「日本食スコア12品」がありますが、これらをベン図で表すと以下のようになります。

この「◯」が3つが重なった部分が「大豆・大豆製品」となり、各種食品群の頂点に位置する食材となるのだそう。

ブルーゾーンのフードガイドラインでも、豆は毎日0.5〜1カップ摂るように指示しており、ガイドラインの解説にも、

「豆類はブルーゾーンの頂点に君臨しています。5つのブルーゾーンの地域ではすべて豆類を主食として食べています。脂肪が少なく食物繊維が豊富であること、満足感があり食べ過ぎを防ぎます。」

と記載されています。

また、大豆食品を選ぶポイントは「加工度が低く、添加物が少ないもの」。

加工度が高く添加物が多い食品は、腸の老化を早めることが明らかとなっているため、たとえ大豆食品でも加工度は低い食品を選ぶことが大切。

また、大豆だけを摂取していても健康長寿にはなりません。健康長寿地域の方は大豆をメインに穀類や野菜もしっかり摂っています。

例えばダイエットのために穀類を減らすと、腸内環境が悪くなってしまい逆効果となることも分かっているため、バランスの良い食事を心がけましょう。

また、現代で生活する中で完全な脱レッドミートというのは難しいもの。そういった方でも、ハンバーグに刻んだ大豆を加えたり、ポークビーンズの豚肉を少なくするなど、少しずつ大豆の割合を増やすことが肝要です。

フジッコ「蒸し豆」シリーズが大人気!

こういった健康意識の向上や地球環境問題により、大豆製品への注目が集まっていることから、蒸し豆市場は現在活性化。

「おいしさ、けんこう」をスローガンに健康創造企業を目指すフジッコでは、同社が展開する「蒸し豆」シリーズの売り上げが順調に伸びているそう。

同シリーズの2023年4月~2024年3月までの販売金額は「前年比125%」と伸長し、7年前と比較すると蒸し豆ユーザーが大幅に拡大。

フジッコの蒸し豆は、加工度が低く大豆の栄養を丸ごと摂取でき、調理に手軽に使えることから、忙しいビジネスマンや子育て中の家庭、共働き夫婦など幅広い世代から支持されている製品です。

レッドミートの摂取を抑え、大豆製品を多く摂りたい方はぜひ活用してみてはいかがでしょうか。

商品詳細

●蒸し大豆

「蒸す」ことで栄養を逃さずほっくりとした食感を実現。

そのまま食べても料理に入れても、常備しておけば万能に使える、北海道産の大豆を使った人気の大豆製品です。

商品URL:https://www.fujicco.co.jp/products/detail/124.html

●蒸しサラダ豆

5種類の豆で手軽に彩りと栄養をプラスし、サラダのトッピングやポテトサラダやアボカドサラダに混ぜて、タンパク質が摂れるサラダが出来上がる製品。

商品URL:https://www.fujicco.co.jp/products/detail/122.html

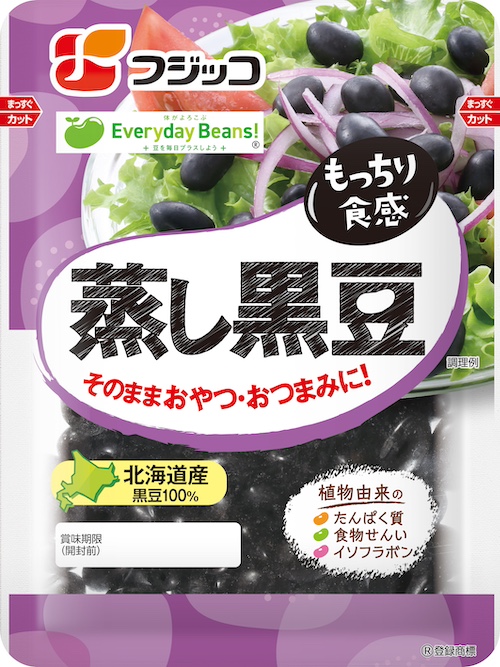

●蒸し黒豆

ポリフェノールが豊富な北海道産の黒豆を蒸し豆にした製品。

もっちりした食感で、いつもおかずの栄養価や食べ応えがグンとアップしてくれます。

商品URL:https://www.fujicco.co.jp/products/detail/123.html

おすすめレシピ

●シャカシャカBeans

<aの材料>

蒸し大豆:1袋

青のり粉:大さじ2

だしパック(袋から出して):小さじ1/4

塩:小さじ1/4

※2人分

<bの材料>

蒸し大豆:1袋

ブラックペッパー:小さじ1/3

粉チーズ:大さじ1

塩:小さじ1/4

※2人分

aの作り方:「蒸し大豆」の袋をあけ、青のり粉、だしパック、塩を入れて袋ごとよく振る。

bの作り方:「蒸し大豆」の袋をあけ、ブラックペッパー、粉チーズ、塩を入れて袋ごとよく振る。

※カレー粉やパルメザンチーズなどを使用しても美味しく食べられます。

URL:https://www.fujicco.co.jp/recipe/detail_942.html

●蒸し豆の野菜サラダ

蒸しサラダ豆:70g

キャベツ:適量

お好みの野菜(レタス、パプリカ、きゅうり、トマトなど):適量

お好みのドレッシング※和風おろし、ごまドレッシングがおすすめ:適量

1:キャベツをせん切りにする。お好みの野菜は食べやすい大きさに切って、器に盛る。

2:(1)の上に「蒸しサラダ豆」を盛りつけ、お好みのドレッシングをかけて完成。

※「蒸し黒豆」「蒸し大豆」もおすすめ。

URL:https://www.fujicco.co.jp/recipe/detail_424.html